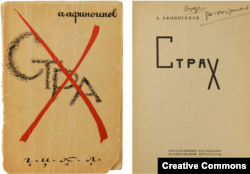

Наталья Громова: В 1931 году на сцене МХАТа прошла премьера пьесы “Страх” молодого драматурга Александра Афиногенова. Главный герой - профессор Бородин - руководитель института физиологических исследований и стимулов после многолетних опытов на кроликах приходит к выводу, что человеком руководят четыре стимула: страх, любовь, ненависть и голод. И профессор утверждает, что советская система управления работает только на страхе. И тогда это была для зрителей в каком-то смысле понятная отсылка к академику-физиологу Ивану Павлову. Так вот во всяком случае тогда считалось, потом эта отсылка ушла абсолютно, её перестали так воспринимать.

Вот, что говорит профессор Бородин: "Страх. Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин - насильственной коллективизации, советский работник - непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник - обвинений в идеализме, работник техники - обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение. Страх ходит за человеком, никто ничего не делает без окрика”, и так далее.

Ну, и дальше он говорит, что мы все ведем себя как кролики, которые ждут, когда их сожмут удавные кольца и раздавят. Интересно, что эта пьеса, разумеется, делает некий выверт и потом сначала ему возражают его ученики, а потом его приводят вОГПУ, где с ним проводят работу, оносознает ошибочность своих взглядов, прозревает и понимает, что надо жить по-новому.

Что происходило с публикой? Это было очень интересно, потому что публика ходила слушать эти слова и аплодировала всячески. И, конечно, это не могло долго продолжаться. Хотя пьеса шла по всей стране, потому что там была, конечно, старая большевичка, которая с ним постоянно, его подруга –она приходила, спорила.

Тут есть один забавнейший момент: вМХАТе ее пыталась играть Книппер-Чехова. Она очень хотела роль большевички, но не пошло дело. Было несколько прогонов, потому что она не могла войти в эту роль. Хотя очень хотела. Это очень смешно: она ведь хотела в ногу идти со временем.

Итак, это был очень по-своему скандальный спектакль. Тем удивительнее, что Афиногенов был абсолютно преданный коммунизму и коммунистическим идеям человек. Но вторая пьеса называлась еще более необычно: она называлась “Ложь”. И она уже совсем не смогла выйти на подмостки, потому что он писал, что на заводе происходят постоянные приписки. Это похоже даже на пьесы Гельмана семидесятых годов. И директор ничего не может сделать, от него требуют план, он лжет. И идет бесконечная семейная проблема вплоть до того, что его жена-коммунистка пытается его застрелить.

Афиногенов был любимцем Сталина - через Горького

Но забавно, что Афиногенов был любимцем Сталина - через Горького. Горький его очень опекал, и Афиногенов ездил в Сорренто к нему. И эту пьесу он послал Сталину, и Сталин сделал массу там своих замечаний, и в конце концов все-таки сказал, что пьеса такая не может идти. А Горький написал ему очень забавное, на мой взгляд, письмо: "Вы написали прекрасную пьесу. Но эту пьесу надо играть в закрытом помещении только для коммунистов”.

В общем, мы приходим к тому, к чему и должны были прийти: попытки таких странных молодых людей, которые, кстати, похожи немножко на нынешних Z-военкоров, которые пытаются писать правду, но, понятное дело, они сами разобьются потом, как и Афиногенов. Вот его историю мы сейчас и расскажем.

Он назвал два слова этого времени, которые оказались знаковыми: страх и ложь. При том, что для меня еще есть третий человек, который еще раньше сказал слово самоубийца - это Николай Эртман. Я вот про это в своей книжке “Узел” писала, как сначала появляется слово и за ним уже идет процесс в окончании НЭПа, и ощущение вот этой надвигающейся тьмы художник чувствует быстрее, чем люди снизу понимают это.

Так вот, Афиногенов - кто это вообще такой? Это тоже абсолютно юный молодой человек, он родился в 1909 году в Рязанской области. Совсем юным вступил в партию, но чем он еще любопытен, это тем, что он входил в верхушку Российской Ассоциации Пролетарских Писателей вместе с таким отъявленным я бы сказала, ну, не могу сказать негодяем, но человеком абсолютно безнравственным Леопольдом Авербахом, вместе с Владимиром Киршоном. Он как бы руководил организацией, которая была такой опричниной при партии, литературной опричниной. Ее так и называли. Они были такими собаками, которые уничтожали попутчиков, уничтожали писателей других взглядов, но это еще было на уровне собраний, статей, и так далее. Но все равно очень жестко действовали.

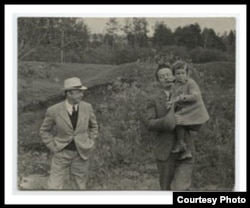

Но Афиногенов среди них был самым мирным. У него не было абсолютно никаких комплексов, потому что он был красив, высок, он был очень добродушен. И самая удивительная история, которая вообще неправдоподобна, это то, что когда в Москву приехала американская замечательная танцовщица со своим мужем, она в него влюбилась и осталась жить в Советской России. И эта история легла в основу фильма “Цирк”, но с другими, чем у Ильфа и Петрова подробностями: они взяли за основу эту историю.

Надо сказать, что это не повлияло на какие-то несчастья. Совсем другие несчастья будут в жизни Афиногенова, но вот эта американская связь, потом брак с этой женщиной так и продолжался. Мало того, после того, как он съездил на Беломорканал в 1933 году (его фамилии, кстати, нет в книге об этой поездке), он получил (эта поездка дала очень многим возможность строить дачи, получать квартиры - в Фурмановском переулке, знаменитый второй писательский дом), итак, он получил не просто дачу НКВД, он получил сотрудников НКВД, которые ее строили.Большинство дач, построенных в тридцатые годы, строили люди Ягоды. Это целый момент, в котором еще надо разбираться, но в данном случае НКВД было заинтересовано в писателях, как в пропагандистах своей работы. И всех пропагандистов они брали под свое крыло.

Управляемый муравейник, куда входит Афеногенов

И дальше у него как бы деятельность еще выше, он входит в оргкомитет Союза писателей, потому что в этот момент, после разгрома РАППа в 1932 году, несмотря на то, что эта организация распущена, часть РАППовцев идут в оргкомитет Союза писателей, который должен заменить уже все разогнанные писательские организации и создать уже, так сказать, управляемый муравейник, куда входит, собственно, Афеногенов. Итак, казалось бы, жизнь прекрасна, всё нормально.

Но наступает конец 1936 года. Самое страшное, надо сказать, не просто для страны и культуры время - это время, когда начинается Троцкистско-зиновьевский процесс на фоне того, что Сталин перестает, как бы сказать, строить свой коммунизм, а начинается борьба с врагами партии, всерьез уже, настоящая, используя убийство Кирова, как мы знаем. И первые, кто падет в этой битве, как ни странно, это люди, которые были связаны (я имею в виду РАПП) с Генрихом Ягодой, создателем вот этих всех первых ГУЛагов, создателем всех первых проектов. Человек он был креативный вместе со своими товарищами. Он создавал рабскую систему труда, где он освобождал деньги партии от того, чтобы платить рабочим, и так далее. То есть он создал систему уголовного труда, опробовав ее и на Дмитровлаге и на всех этих первых стройках коммунизма и канала.

Так вот, в 1936 году начинаются первые аресты старой гвардии, к которой, в общем, относился и Генрих Ягода. Онбыл фактически ближайшим родственником Леопольда Авербаха и, соответственно, вся верхушка РАППа не впрямую идет на аресты, сначала она проходит через собрания. Как раз в 1936 году, когда люди возвращаются из отпусков, в августе месяце начинается серия московских страшных собраний - и московских, и ленинградских, и прочих, - где начинают искать троцкистов в своих рядах и всех связанных тем или иным способом с большевистской верхушкой.

Тогда происходит арест Леопольда Авербаха, которого, кстати, не успели прокатить через собрание, его арестовали сразу, а Киршон и Афиногенов уже проходят через мучительные, страшные собрания. При том, что это люди, которые были действительно на самом верху, о чем в дневнике уже 1937 года Афиногенов пишет: да, первая его пьеса “Чудак” - головокружительный успех, “Сталин жмет мне руку, сразу стал заметен, сразу РАППовцы обратили внимание, сразу водоворот литературы. Ой, если бы это время вернуть назад и исправить всё, что безвозвратно утеряно. Проходит время в суетне и толкотне, потом "Страх", новый триумф. Я уже признан, заграница, кружится голова от успехов. Я теряю себя, порчусь на глазах”.

Сброшен на землю, плевки и харкотина клеветы на лице

Он начинает анализировать вообще в чем дело, почему их так страшно бьют. Головокружение, отрыв, ложь, портрет, салют - это он перечисляет. И вот 37 год, “сброшен на землю, плевки и харкотина клеветы на лице. Едва не сошел с ума. Уехал в Ленинград, чтобы покончить с собой. Решение жить, начало нового этапа жизни”.

Вот здесь что самое интересное, что я, собственно, хочу рассказать, - это дневник 1937 года, в котором мы видим невероятное изменение, внутреннее изменение человека, которое, казалось бы, должно было создать на наших глазах кого-то абсолютно другого. И так мы думаем до последней страницы. Потому что вообще 1937 год, он по-своему очень интересно начинается: он начинается с Пушкинских торжеств, 100-летия. Он начинается с самоубийства Оржоникидзе.

Почему я связываю эти события? Потому что это все происходит в Колонном зале Дома Союзов, где убирают венки и тут же ставят портрет Пушкина. И тут же загоняют туда писателей. И тут же идет потом Троцкистско-зиновьевский процесс. Опять расчистили Пушкина - посадили очередную партию судебного процесса. И Афиногенов, который появляется там на пороге и пытается понять, что происходит, как абсолютно, я говорю, простой, по-своему искренний человек, до которого еще не доходит смысл вещей.

Вот он пишет, например, 5 апреля 1937 года: “Одиночество, молчит телефон. Вчера были Берсенев, Берман, говорили, утешали”. Да, конечно, хорошо, потому что его уже изгнали из Союза писателей, его уже фактически изгнали из партии, да, он уже постепенно становится фигурой, к которой никто не подходит. И он пишет: "Они испугались, как кролики. Они все эти дни прижали головы вниз и молчали. Все уже думали, что я арестован, препровожден в тюрьму. Говорят, в немецких газетах уже писали об этом. На собрании поговаривали, что ходит Афиногенов и, наверное, скоро будет там же, где Авербах”.

И вот странно, что к нему начинают приходить мысли: чем больше он становится один, а у него идет еще процесс, у него квартира тоже принадлежит, как ни странно, НКВД, ему выдали квартиру. И идет процесс о том, что у него могут ее отнять. Как только начинается его изгнание отовсюду, НКВД тоже сразу входит в эту линию отъема собственности. Они живут только на даче. На даче с ним никто не здоровается, никто уже больше к нему не подходит.

Бьют они уже по мертвому телу

И тогда у него начинаются мысли просто поразительные. Он пишет о том, что “должна начаться новая жизнь с третьим моим я, наблюдать за собой со стороны, как будет этот жить этот оплеванный, отброшенный жизнью третий, как он будет выдавливать из себя яд пошлости и пустоты, внутренней бесплодности, неумения видеть людей. Все удары, пишет он, я принимаю с благодарностью и не ощущаю боли, ибо бьют они уже по мертвому телу, которое по недоразумению еще называется моим именем”.

И по утрам читает газеты, а вечером слушает всё. У него возникает для советского человека абсолютно неожиданное ощущение, я бы сказала, почти религиозное, что он должен прожить это испытание и как-то с честью его вынести. И что это делает из него настоящего писателя. Вот что любопытно.

Но тут еще возникает второй очень сильный сюжет. Очень интересная цитата. После собрания очередного, 20 апреля.

“За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды? Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой и считал это знакомство честью для себя, равнялся по людям, которых видел и был совершенно уверен, что там в доме не может быть никого, кто подвел бы политически и еще как-то”?

И вот он пытается еще понять, как же, ну, как же это может быть? Ну, ведь он же делал все правильно, ему давали награды. Что это? Ответить, конечно, не на этот вопросон никак не может, пытается найти ответ как бы в здравом смысле, которого тут нет.

В тот момент, когда Афиногенов начинает думать постоянно о своем как бы очищении, это идет на фоне достаточно уже серьезных собраний. Фактически это допросы, только допросы общественности. Следующие допросы будут уже следователей. А это первые допросы, которые им учиняют на собраниях. Вот эти вопросы.

1) Где именно и для каких целей расставлялись подпольной организацией РАПП свои люди? Фамилии этих людей?

2) Как были организованы взаимоотношения с руководством театров с целью обеспечения постановки своих пьес? В частности, при каких обстоятельствах был поставлен в МХТ им. Горького «Хлеб» Киршона, в МХТ-2 – «Суд», в чем заключалась порочность пьесы «Ложь» Афиногенова, почему и как он сопротивлялся ее запрещению, каким образом в главные рецензенты конкурса, на котором была премирована пьеса Киршона «Чудесный сплав» попал Пикель, какую роль играл здесь Литовский?

3) Как подпольная организация РАПП организовала хвалебную критику для пьес своих членов?

4) Как подпольная организация РАПП организовала связи с толстыми журналами, и какую роль в этом играли Ермилов и Гронский?

5) Что это за «литературный салон» Ягоды, с какими целями он был организован и какими средствами проводил свою политику?

7) Перечислить ВСЕХ, входивших в подпольную организацию Авербаха и ВСЕХ, оказывавших помощь и выполнявших отдельные поручения этой организации.

8) Какая связь была у этой организации на музыкальном и кинематографическом фронтах: как и через кого именно там проводилась троцкистская работа?

II. Вопросы Афиногенову:

1) Рассказать подробно и точно, от каких именно «неприятностей» он искал защиты за спиной б. генерального комиссара госуд. безопасности Ягоды?

2) Какую именно поддержку оказывало ему «окружение» Горького во главе с Крючковым и почему он так дорожил этой поддержкой?

Афиногенов: «Вношу следующие поправки в ход и освещение в печати собрания драматургов, касающиеся меня.

Я вернулся из заграничной поездки в конце августа 1933 года и ни в каких нелегальных собраниях, посвященных сопротивлению решению ЦК ВКП(б) о литературе, я не участвовал, равно как не подписывал никаких антипартийных документов, писем и резолюций.

В. Катаев обвинил меня в проталкивании административным путем своих пьес на сцены советских театров. Прошу опросить директоров тех театров, где мои пьесы шли: была ли хоть какая-нибудь тень давления административного, морального и другого с целью принятия моих пьес? Все они ответят отрицательно.

Категорически отрицаю какое бы то ни было участие в «расстановке авербаховских сил» в литературе, равно как и предположение, будто я знал об авербаховских планах подобной расстановки сил.

Итак, Афиногенов, исключенный из всех организаций, какие только возможно, в том числе из компартии, остается абсолютно один на своей переделкинской даче и в один прекрасный день на тропинке он встречает Бориса Пастернака, живущего там постоянно, фактически тоже в своеобразном затворе, изгнании, потому что Пастернак, начиная с конца 1936 года и в 1937 не подписал несколько очень страшных писем. Как ни странно, это не привело к его аресту. Но с этого момента начинаются его переводы и кончаются стихи до 1941 года, потому что он уже непубликуемый. Так вот, он встречается с незнакомым человеком, который протягивает ему руку и говорит: "Здравствуйте, мы вот соседи". - "А что такое? Почему у вас такое лицо”, и так далее.

И Афиногенов ему говорит: "Ну, как, вы не читали в газетах?" Пастернак постоянно говорит: "Я не читаю газеты. Я вообще ничего не знаю. Приходите ко мне пить чай".

И Афиногенов идет к нему пить чай, и между ними начинается такая странная дружба. Для Пастернака это молодой человек, которому он может рассказывать свои сюжеты, потому что он тоже уже достаточно одинок. А для Афиногеннова открывается просто другой мир, потому что мы читаем немыслимые вещи в дневнике. Он пишет: "Я открыл для себя Шекспира. Я никогда не знал, что есть такой драматург. Я открыл для себя огромное количество поэзии, литературы. Наверное, я всё брошу и буду писать роман под названием “Пастернак”.

Оказывается, есть другие люди, есть другой мир, в котором нет клеветы

Он пишет о том, что, оказывается, есть другие люди, есть другой мир, в котором нету вот этой вот клеветы.

Происходят какие-то абсолютно детские открытия, но они ведут его по нормальному пути. Параллельно при этом он все равноостается человеком своего времени и продолжает писать пьесу, она внутри дневника, она называется “Первый допрос”, потому что он все равно ждет ареста. Ареста он ждет постоянно, и они об этом тоже разговаривают, как я понимаю, с Пастернаком. Про это не так много написано, но они обсуждают всё, что может быть, что может не быть. Но больше они говорят, конечно, о книгах и о литературе.

Так вот, пьеса “Первый допрос” по-своему наивна и но очень любопытна. Он описывает, как будет проходить допрос, какие вопросы. Это очень похоже на какое-нибудь “Преступление и наказание”, потому что это разумный следователь, который ему объясняет, а он ему тоже объясняет. И вот он говорит: "Да, я там недопонимал, я недочувствовал, но я хотел такого". Это очень большой кусок, достаточно любопытный. Он свидетельствует о процессе внутренней работы ожидания, потому что Киршона уже арестовали, Авербаха арестовали, уже арестовывают Динамова, вся верхушка РАППа живет на даче.

Его не трогают. Это очень странно, конечно. И когда он пишет в конце 1937 года: я напишу роман о двух человеческих типах - о Пастернаке и Киршоне (Киршон - это воплощение карьеризма в литературе, полная убежденность в своей гениальности и непогрешимости; до самого последнего момента, когда он уже стоял под обстрелом аудитории, он все еще не понимал и надеялся, что его-то уж вызволят те, которые наверху.) И он говорит о том, что есть другой тип людей, которые, оказывается, могут жить духовной жизнью. Он в декабре пишет об Пастернаке. Большой разговор об искусстве и жизни, условия творчества и жизнь писателя. Что такое писательское видение мира, поэтическое дыхание. Поэт должен дышать не одной ноздрей, а всеми порами своего существа. Для этого он должен жить в жизни и вытекать из нее.

Жена говорит, что Пастернак не думает о детях, что его непременно арестуют

Ну, как понимать жизнь? Пастернаку тяжело, у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания. Она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что такое его замкнутое поведение вызывает подозрение, что его непременно арестуют, если он дальше будет отсиживаться, и так далее. Вот это очень интересно, потому что это большие тексты, где мы видим внутренние изменения человека, ничего интереснее этого, такой внутренней драматургии, на мой взгляд, нет.

И вот в январе 1938 года, когда у нас меняется следующий как бы сезон, как мы знаем, сначала у нас убирают Ягоду, а потом у нас начинается уже ежовский цикл, в который, собственно говоря, не попадает Афиногенов по каким-то для нас все равно загадочным обстоятельствам. Ну, вся история советской жизни - это сплошь вот эти вот непонятные загадки, почему этого берут, а этому оставляют жизнь. Может быть, Сталин помнил свою редактуру на пьесе “Ложь” и как бы слишком много вложил в этого человека, но Афиногеноване трогают.

В январе 1938 года состоялся пленум, на котором было принято постановление под названием “Об ошибках партийнойорганизации при исключении коммунистов из партии”. И вот под это постановление Афиногенов фактически ипопадет. И он запишет в дневнике: "Я прочел в этом постановлении свою историю, все мои мысли, мои бессонные ночи, мои думы о справедливости, неизбежно восторжествующей правде о нашей великой партии".

Всё, Афиногенова возвращают в партию. Мало того, его возвращают в Союз писателей, он пишет: "О, сердце бьется непривычно сильно. Я хочу говорить с людьми, я хочу видеть их, всем сказать в лицо: "Видите, видите мой пример? Моя история записана в этом постановлении. Вот, как работали враги, карьеристы, трусы и шкурники. Вот, как они истребляли и клеветали на людей. Вот как они раскалывали ряды партии, так прямо и сказано в постановлении".

И вот получается, конечно, такой драматический момент. Я с ним сталкивалась уже не один раз. И на примере Берггольц, и на примере других. Вот этот опыт изгойства, опыт иногда и тюрьмы, и трагедии, он кажется, открывает человеку глаза.Берггольц он открыл глаза, например, да, а Афиногенова он вернул в прежнее почти состояние. Почему я говорю почти, потому что эти записи, они свидетельствуют о том, что этот человек как бы опять возвращается в это советское состояние, где внутренняя работа как бы заменяется опять вот этими вот советскими штампами.

Вот он пишет о партийном билете, который лежит у его сердца: “Книжечка такая новая, номер тот же самый, мой портрет”. Начинается опять это упоение всеми формальностями, от которых он уже, казалось бы, почти отказался.

Но в 1939 году он пишет пьесу под названием “Машенька”. Она очень была тогда популярна. Вообще, я должна сказать, что год сороковой, им бы еще надо было всерьез заняться, он очень загадочный, потому что в 1940 году вдруг что-то стало можно. Прямо перед войной. Издали Хлебникова, издали Есенина, вышла “Тень” Шварца, “Из шести книг” Ахматовой. 1940 год - это был как бы последний вздох перед катастрофой.

Но вот выходит пьеса “Машенька”. Она вообще не совсем похожа на то, что писал до этого Афиногенов. Она про дедушку, опять какого-то профессора. И дедушка этот уже никому абсолютно не нужен. К нему приезжает внучка 16 лет, она еще как бы и подросток, но уже девушка. И вот это два одиноких существа. Она тоже не нужна, она одинокая. Вот эти два существа, на них держится вся пьеса. И она оказалась такая почти диккенсовская, как “Лавка древностей". Вот эта любовь - это, собственно, единственное, что стоит в жизни беречь, как показывает Афиногенов. Все остальное пропадет, исчезнет, уничтожится. А вот эта вот любовь между людьми, вот эта связь, она действительно настолько важна, что там нет идеологии, во-первых.

А во-вторых, эта пьеса имела фантастический отклик. Просто фантастический, ее бесконечно ставили.После этих 30-хгодов действительно возникали какие-то ниши для людей, где они чувствовали какое-то отдохновение от этого ада. И те драматурги или писатели, которые это понимали и чувствовали, они давали им это вдохновение. Там идеология, а есть просто человеческая жизнь.

И дальше его судьба интересна тем, что это такая трагедия рока. Его в 1941 году делают большим начальником, он возглавляет литературный отдел Совформбюро, до Лозовского. Его дневники в этот момент становятся жесткими, когда немцы все ближе. Сначала он полон всяких патриотических записей, а потом все больше и больше он не понимает, что происходит.

Он продолжает оставаться очень искренним человеком. И в сентябре 41 года, когда он заканчивает пьесу о войне, он ходит на работу на Старую площадь. А происходит все в конце октября, когда он уже высылает свою жену Дженни, мать свою с дочкой в эвакуацию в Ташкентскую область.

Он зашел за документами и погиб

29 октября была единственная бомба, которая упала на Москву. Она упала на Старую площадь, на здание в Старой площади, где сидел Афиногенов. Онпогибает. От этой единственной бомбы. Интересно, что он туда зашел случайно, ему нужны были какие-то документы, и, в общем, он там и не работал эти последние дни. Он зашел за документами и погиб.

Потом здесь все было трагично. У него погиб отец в этот же год под поездом. Его жена Дженни Афиногенова, та самая американка, в 1946 году со своими детьми плыла из Америки назад, пароход загорелся, девочки выжили, а она погибла на этом пароходе.

Одна его дочь прожила не очень долго, она была замужем в первом браке за Анчаровым, известным бардом. Потом они расстались, потом она очень рано умерла. Совсем недавно умерла вторая дочь, она была очень известным переводчиком - Александра Афиногенова. И я ее видела.

Но я хочу сказать, что Пастернак в какую-то годовщину афиногеновской смерти сформулировал вот этот странный вопрос к судьбе: что было тогда? Почему ему была сохранена жизнь и так странно отнята, почти случайно, в этом 1941 году. Что была его жизнь? Для чего она была? Он в каком-то некрологе задается этим вопросом про этого молодого человека, который встретился на его пути и вот так вот загадочно ушел.

Мне кажется, что жизнь Афиногенова - это пример того, как складывается жизнь такого интеллектуального советского человека, о котором, мне почему-то кажется, в эпилоге к “ДокторуЖиваго" как раз Пастернак и пишет. Вот эти самые друзья, которые потом проходят войну, проходят советскую жизнь, они навсегда остаются людьми вот таких общих мест.

Мне кажется, что у Афиногенова был шанс вырваться, а он остался вот этим советским интеллектуалом.

Иван Толстой: Постскриптум. Новые издания книг Натальи Александровны Громовой доступны сейчас по всему миру. Они вошли в репертуар лейпцигского издательства ISIA-Media. Вышла книга “Ключ. Последняя Москва” в одном томе с автобиографической повестью «Пилигрим». На очереди и другие книги.