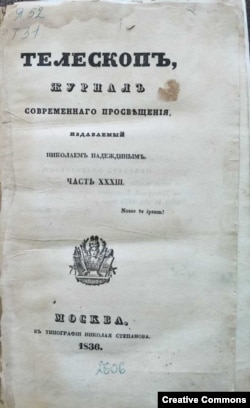

Иван Толстой: Петербургское издательство “Алетейя” выпустило сборник Николая Надеждина, издателя журнала “Телескоп”, где было напечатано злосчастное философическое письмо Петра Чаадаева, после чего журнал был закрыт.

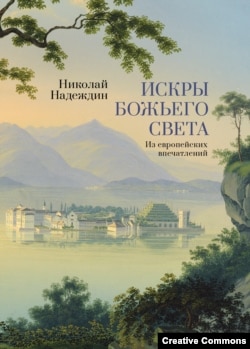

Сегодня речь пойдет о Надеждине-авторе и разговор будет приурочен к выходу книги путевых заметок Николая Ивановича “Искры Божьего света”. Мой собеседник – редактор и один из составителей книги.

(Сюжет о Н. Надеждине - во 2-й половине звукового файла)

Михаил Талалай: Для культурной публики имя Надеждина в первую очередь ассоциируется с печальным обстоятельством, скандалом, помещением философа Петра Яковлевича Чадаева в психушку. Первый случай карательный психиатрии в России. Сам Надеждин заслонен этой историей, и о нем знают необыкновенно мало. Не могу сказать, что у меня было давнее желание как-то воссоздать эту фигуру. Я тоже ничего о нем не знал, но оказалось, что он писал и об Италии, и писал очень хорошо.

Ко мне, как вы знаете, Иван Никитич, стекаются все русско-итальянские истории. И поэтому моя коллега из Москвы Маргарита Анатольевна Бирюкова обратила мое внимание на замечательные тексты Николая Надеждина об Италии. Она уже выкладывала их, наряду с другими, на своем интернет-портале “Библио-Бюро Стрижева-Бирюковой”. Я ими увлекся и обнаружил, что Николай Иванович – не только редактор “Телескопа”, но это и писатель, очеркист, журналист, издатель, литератор, философ, театральный, музыкальный критик, поэт, переводчик с европейских языков, искусствовед, историк, археолог, эстетик, этнограф, лингвист, географ.

Я не все перечислил, что выписал о Надеждине: это неполный его профессиональный список. Причем, в каждой этой сфере Николай Иванович сделал нечто оригинальное и примечательное. Мы можем даже считать, что он был основателем в нашей российской гуманитарной сфере ряда научных дисциплин, как, например, русской философской эстетики. В целом не будет преувеличением сказать, что он был самым энциклопедически многосторонним ученым в России первой половины XIX века. Павел Степанович Савельев, сам археолог и исследователь, а также публикатор автобиографии Надеждина, к сожалению, очень куцей, небольшой автобиографии, вышедшей посмертно, сказал о Надежде так: “Одних напечатанных уже сочинений Надежды достаточно было бы для известности нескольких ученых. По разносторонности они представляются как бы трудами целого факультета”.

Перед нами человек – целый факультет

То есть перед нами человек, который – целый факультет. А вот слова другого современника: “Когда исполнятся высказанные многими желания, чтобы издано было полное собрание сочинений Надеждина, почти каждый из наших ученых, чем бы он ни занимался, найдет, что многие важные вопросы его специальной науки лучше, нежели кем-нибудь у нас, объяснены Надеждиным”.

Конечно, никаких полных собраний сочинений его так и не вышло. И наш труд вместе с Маргаритой Бирюковой – это представление Надеждина в первую очередь как писателя. Нам показалось, что через его беллетристику, очеркистику проще вернуть современности этого забытого автора.

Я вновь удивляюсь русскому XIX веку. Внедряю еще раз итальянское словечко Отточенто. Русское Отточенто неисчерпаемо: вот выплывает замечательный Николай Надеждин, которым я действительно упивался, готовя его тексты к новой публикации.

Но вернемся к Чаадаеву, потому что его философическое письмо 1836 года стало переломным моментом в судьбе не только Чаадаева, естественно, но и самого Надеждина, его редактора и публикатора. Эта публикация, как известно, вызвала августейший гнев.

Диктор: Резолюция Николая I на публикацию Чаадаева в “Телескопе”:

«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу». 22 октября 1836 года.

На следующий день, 23 октября, шеф III отделения Императорской канцелярии граф Александр Бенкендорф писал московскому военному генерал-губернатору князю Дмитрию Голицыну следующее:

Чтоб были употреблены все средства к восстановлению здоровья Чаадаева

«Статья сия, конечно, уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. ... Но жители древней нашей столицы ... будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому ... изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. ... Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий, ... и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья».

Михаил Талалай: Трогательную заботу о здоровье проявили и в случае Надеждина. Его уволили с профессорской должности из Московского университета и отправили в ссылку. Выслали его в городок Усть-Сысольск. Это нынешняя столица Республики Коми. И представьте, Иван Никитич, мое изумление, когда я, готовя текст самого Надеждина, написанный до его ссылки в Усть-Сысольск, нашел упоминание этого города. Не знаю, первый ли я обнаружил это обстоятельство или кто-то до меня, но я в литературе, очень скудной, о Надеждине ничего не нашел по этому поводу.

Бельфор – это не какой-нибудь наш Усть-Сысольск

В самом первом эссе, которое мы опубликовали в новой книге, в эссе, посвященном Франции, я встретил такой пассаж. Надеждин рассказывает о встрече с одним французом в городе Бельфор, на пути в Париж. Этот француз жаловался на скучную жизнь в Бельфоре. А Бельфор очень понравился Надеждину, и он пишет следующее: “Бельфор – городок прекрасный, с отличным обществом из офицеров, занимающих крепость, городок почти швейцарский, не больше, как в 300 верстах от Парижа”. Для рязанца Надеждина это очень мало. Следовательно, продолжает Надеждин, “не какой-нибудь наш Усть-Сысольск”.

И вот я теперь думаю, то ли каратели той карательной психиатрии прочитали эту фразу и цинично решили сослать его именно в Усть-Сысольск, то ли это какое-то такое злополучное совпадение. Но вот именно туда. И там он провел почти два года. И почему Усть-Сысольск, нигде не объясняется. Но такой вот топоним очень звучный. Напоминает, скажем так, Тьмутаракань. Куда ссылать? В Усть-Сысольск.

Кстати, опять в сторону Италии. Наверное, в любой области, в любой стране есть такие названия городов, топонимы, куда хочется у человека послать и подальше. Я жил долго в Флоренции, и там вместо Усть-Сысольска говорили Поджи-Бонси. Ну, действительно странное название, странный итальянский топоним, и мои знакомые флорентийцы говорили: “А пошел бы ты, поехал бы ты в Поджи-Бонси!”. Усть-Сысольск теперь не на слуху, потому что городу восстановили автохтонное название, и это теперь Сыктывкар. Тоже, конечно, название очень своеобразное.

Немножко в сторону, о месте ссылки нашего героя. У меня есть один немецкий коллега, славист, который прежде часто летал в Ленинград-Петербург. И он говорил: “Михаил, я когда прилетал в Пулково, всегда видел на табло Сыктывкар. И всегда думал, что это набор таких случайных букв, который иногда на табло выскакивает. И представьте, я с удивлением узнал, что такой город существует”. Это и есть место ссылки нашего героя.

Иван Толстой: Звучит для иностранца действительно как дыр бул щир.

Михаил Талалай: Жизнь Надеждина переломилась с той поры. По сути дела, для потомков он остался неизвестен. Маргарита Анатольевна Бирюкова мне послала его итальянские очерки, и я ими увлекся. Первый очерк, который я прочитал, – мне его не хватало всю мою итальянскую жизнь. Это о знаменитом аббатстве (в узком кругу знаменитом) Гроттаферрата. Аббатство было основано в X веке одним выходцем с итальянского юга, но византийской формации, этническим греком, преподобным Нилом. И оно всегда было, ну, скажем так, византийским, восточным, еще до разделения Церквей. И остается таковым внутри в лоне католической церкви. Это совершенно уникальная обитель, не униатская, не греко-католическая. Туда, вслед за Нилом, пришли православные монахи, говорившие по-гречески, и там и остались, под папой римским. Очень популярное у современных итальянцев аббатство.

Когда я там был, мне тамошние монахи говорили: “У нас венчаются католики, потому что всё это воспринимается законодательством как официальный брак. И запись на венчание идет за год вперед, потому что это единственное место для итальянцев, где можно с коронами и хождениями, по восточному обряду”.

Подробностей о Гроттаферрате на русском языке я никогда не видел. На итальянском, конечно, о нем часто пишут. И вот оказывается, что еще в 1830-х годах Николай Надеждин написал обстоятельный очерк об этом аббатстве и о его основателе Ниле. Другой итальянский очерк, который мне тоже очень понравился, – о Венеции, точнее о венецианских гондольерах.

Диктор: Из очерка Надеждина о его путешествии в Венецию.

«Мы приехали наконец в Местре, маленькое местечко, лежащее почти у слияния Бренты с Лагунами. Дождь не переставал лить ливмя: итальянское небо ничем не отличалось от финского; природа была так же черна и безобразна, как везде во время ненастья. Карета остановилась против пристани. В одно мгновенье прихлынула к ней толпа чудовищных дикарей, босоногих, полуодетых, с растрепанными волосами, небритыми бородами, лицами, испачканными до совершенной утраты образа и подобия Божия. Точно бешеные, они закричали все вдруг: глаза их сверкали зверским блеском; движения были чисто разбойничьи. Это были – гондольеры!

Толпа продолжала волноваться и реветь

Дело состояло в том, что наш веттурино [то есть извозчик - прим. ред.] взялся нас доставить до Венеции, и потому должен был здесь на свой счет нанять гондольера. Видя, что развязка могла оттянуться надолго, и притом желая переждать, по крайней мере, ожесточение дождя, мы вышли из кареты и укрылись в возле стоявший трактир.

Прошло около четверти часа, как явился к нам веттурино. Он объявил, что гондола готова и что дождь прекратился. Мы тотчас же вышли. Толпа еще не рассеялась и не укротилась: она продолжала волноваться и реветь. Многие все еще приставали к веттурино, расхваливая свои гондолы, браня ту, которую он нанял, и предлагая уступку в цене. Но большая часть обратилась к счастливцу, одержавшему над всеми верх, который уже стоял торжественно в пристани на своей гондоле, готовый к отъезду. Со всех сторон сыпались на него ругательства, или насмешки: одни делали ему всякие гримасы, другие не в шутку грозили кулаками. Шум и гам едва ли был не сильнее прежнего».

Михаил Талалай: Третий очерк, тоже редчайший, мы обнаружили в составе одной повести, потому что, повторю, Надеждин был и литератором. Его художественная проза еще не переиздана. Мы из этой повести взяли один чисто итальянский очерк. Он, кстати, никак не связан с сюжетом самой повести. “Сила воли. Воспоминание путешественника” называется это вставное произведение. Это рассказ о Борромейских островах, – тоже очень редко, очень мало описываемое место на Лаго Маджоре, прекрасные острова, до сих пор, кстати, принадлежащие потомкам Борромеев и носящих эту фамилию. Очерк этот вышел тоже в тридцатых годах, и что интересно, вышел с одним-единственным рисунком, и авторства кого бы вы думали? Тараса Григорьевича Шевченко. Его только что выкупили из крепостной неволи, и он стал свободно заниматься художествами, ему 25 лет было тогда. Надеждин его тогда уже приметил и привлек к иллюстрированию своей повести. Это гравюра, красивая гравюра, изображающая монаха-капуцина. Так что даже с Тарасом Григорьевичем наш Надеждин был знаком и дружил.

Вернемся к нашей книге. Итак, из обширного наследия Надеждина я предпочел тексты самые доступные и быть может, самые интересные для широкой публики. Это описание путешествий. Он первое свое путешествие совершил, естественно, во Францию.

Диктор: Статью “Впечатления о Париже, выдержки из дорожных впечатлений” в первом номере 1836 года своего журнала “Телескоп” Надеждин начинал так:

«Я никогда не был галломаном, никогда не боготворил Франции со слепым суеверием, но, признаюсь, из всех европейских стран Франция предпочтительно влекла мое любопытство. Не она ли, в продолжение почти двух веков, утвердила за собой честь законодательницы просвещения, образованности, вкуса? Не ее ли считают все средоточием и горнилом европейской жизни? Не она ли, на нашей памяти, угрожала сделаться столицей, митрополией Европы во всех отношениях? Не она ли блеснула всему миру исполинским величием Наполеона? Не она ли и теперь, посредством своего всеобщего языка, раздает венки, подписывает окончательно дипломы всякой европейской знаменитости? Франция же вся в Париже: там ее центр, ее жизнь, ее бытие; там проповедуют Гизо и Тьеры, там живут Бальзаки и Гюго; там кипят все идеи, оттуда разносятся листки, волнующие Европу и новым проблеском гениальной мысли, и новым порывом к усовершенствованию, к развитию жизни, и новым изобретением головной прически... Итак в Париж, в Париж!”

Михаил Талалай: Итальянских очерков нашлось только три, которые я перечислил. Поэтому теперь в нашей книге есть и Франция, и Швейцария, и огромный очерк о Германии, и Сербия с Черногорией. К каждому разделу я для современного комментария привлек экспертов, соответственно, – Андрея Корлякова, Ольгу Рачковскую, Михаила Досковского и Алексея Арсеньева.

Грустно теперь читать бодрое примечание Надеждина под заголовком своего французского очерка, который мы поставили первым. Тот самый 1836 год и тот же самый “Телескоп”. Итак, подзаголовок к его “Путешествию во Францию” – это “Выдержки из дорожных впечатлений”. И далее Надеждин пишет: “Под этим заглавием я намерен помещать в “Телескопе” впечатления, привезенные мной из поездки за границу”. И вот на этих французских впечатлениях, кроме них, еще немецкие он успел опубликовать, и закончились его публикации в “Телескопе”, как закончился и сам “Телескоп”.

Его ссылка и затем, скажем так, маргинализация переломила его жизнь. Он отошел от публицистики, отошел от редакторства. Но, тем не менее, силу духа его сломить не смогли, и он ушел в науку. Это был такой замечательный человек, что его, несмотря на ссылку, вновь призвали даже на важные российские посты. После Усть-Сысольска–Сыктывкара он уехал в Одессу. Не стал сначала возвращаться в Петербургскую метрополию и начал заниматься историей российского юга, историей Одессы, историей Крыма. Он, кстати, считается одним из основателей вообще крымоведения, потому что ему принадлежат важные очерки, связанные, скажем, тоже с Италией, с присутствием генуэзцев, итальянцев в Крыму. Я не стал это включать в мой сборник, потому что вот именно его история генуэзских колоний в Крыму – этот текст был недавно переиздан.

А вот потом произошла интересная вещь. Таланты Надеждина были замечены в столице. Его позвали-таки в Петербург из Одессы и приняли на службу в Министерство внутренних дел. Сам министр Лев Перовский был необыкновенно высокого мнения о Надеждине и даже назначил бывшего ссыльного в редакторы “Журнала Министерства внутренних дел”. Продолжились и его европейские вояжи.

Сначала западник, после ссылки славянофил

Но вот что интересно. После ссылки Надеждин из европейца, из западника, стал славянофилом. То есть сменил полностью личную парадигму. Знаменитая борьба западников и славянофилов сошлась у Надеждина в его биографии. Сначала западник, после ссылки в Усть-Сысольск славянофил. Ему разрешили потом выезжать, но он уже на Запад почти не ездил. Ездил в Карпаты, на Балканы, ездил в Сербию, в Черногорию. И мы включили его балканские очерки, чтобы дать полную картину его европейских впечатлений.

Иван Толстой: Михаил Григорьевич, не может быть, что почти за целое столетие из наследия Николая Ивановича ничего не публиковалось. И вот вы, вдруг, пионер этого дела.

Михаил Талалай: Да, да, конечно, это было бы нескромно. Скажем так, мы с Маргаритой Бирюковой – пионеры его очеркистики. Но несколько его граней, более серьезных, научных, они все-таки были освещены. В 1972 году покойный Юрий Владимирович Манн (я, кстати, с ним успел познакомиться в Риме на одной конференции по Гоголю) подготовил образцовый сборник статей Надеждина с названием “Литературная критика. Эстетика”. Также Манн опубликовал и его биографию, но это – наука, которая до широкого читателя, естественно, доходит ограниченно.

И затем второй шаг, другая грань, это работа тоже покойного исследователя, философа, историка философии Захара Абрамовича Каменского. Он много писал именно о Надеждине как философе. И собрал необыкновенный двухтомник, я подсчитал, что в этих двух томах почти тысяча страниц. Они вышли, эти два тома, уже после смерти Каменского. Первый том называется “Эстетика”, второй том – “Философия”. Таким образом вот эти научные грани были освещены.

Иван Толстой: А что с наследием Надеждина, как обстоит дело сейчас? Вы ведь любите публиковать такие двойчатки, а то и тройчатки. Есть ли что-то в ваших публикаторских планах?

Михаил Талалай: Да, Надеждин написал необыкновенно много. 52 года было в его жизни и действительно это целый факультет, как говорилось раньше. Когда я просматривал его работы, был поражен его работоспособностью и необыкновенным кругозором, причем – необыкновенной глубины его тексты, его статьи и исследования. Назову лишь некоторые. Это “Русские путешественники к святым местам”, “О первобытных народах в России”, “О русских народных мифах и сагах”, “Северо-западный край империи”, “Прогулка по Бессарабии”, “Великий Устюг”, “Вологодская губерния”. Он потом очень увлекался и историей религии, историей Церкви, писал о старообрядчестве и писал вообще об истории Вселенской церкви. У него есть отдельный том, до сих пор важный, “Вселенский соборы”. Есть еще один том “Восточная кафолическая церковь”, – действительно вот такой энциклопедист.

Но к моему глубокому сожалению историка-итальяниста об Италии он больше не писал после своей ссылки, его западные интересы, как я уже говорил, скукожились, сократились и вообще исчезли. И поэтому его прогулками по Бессарабии, по Великому Устюгу или по Вологодской губернии, его фольклористикой и экклезиологией уже будут заниматься другие мои коллеги.